風險與挑戰

臺灣高山地區因積雪與低溫造成的登山事故頻繁發生,使人們更關注雪季登山的安全議題。許多登山愛好者為了一睹雪景,挑戰難度較高的山徑,然而,若裝備不齊全或輕忽環境危險,意外便可能隨時發生。

例如,在玉山風口,一名登山領隊不慎墜落山谷,不幸罹難。當時雖未降雪,但山區積雪約 8 公分,地面結冰,使行走變得困難。此外,惡劣的天候與夜色昏暗,使搜救行動受阻,最終須動用空勤直升機協助。又如,在雪山,一名登山者選擇獨攀,於北峰行進時因未穿戴冰爪而滑落山谷,雖攜帶衛星定位設備,讓搜救隊能迅速確定其位置,仍然不幸喪生。令人遺憾的是,這位登山者的冰爪一直放在背包內未使用,顯示她可能低估了雪地的危險性。更值得注意的是,搜救行動中,一名救援隊員因滑倒受傷,進一步突顯了雪地行走的高風險。

臺灣的雪季時間短暫,且高山積雪狀況變化不定,地形常由鬆軟雪、冰層與碎石混合而成,增加行進難度。因此,登山者應攜帶完善的雪季裝備,如冰爪、冰斧及頭盔,並熟練操作這些工具。此外,積雪與結冰可能遮蔽原有步道,影響行程規劃與風險評估,因此需密切關注天氣狀況,避免在惡劣環境下冒然上山。

除了裝備之外,登山者的體能與技術同樣重要。許多登山意外並非全因天候惡劣,而是來自於對自身能力的誤判及對環境風險的低估。有些人未經過正式訓練,僅憑網路資訊與社群號召便挑戰高難度路線,這樣的行為大幅增加了意外風險。雪地行走的技巧,如正確使用冰爪、滑倒時的應對方式等,都應在低風險環境下事先演練,而非在實際登山時臨時學習。

此外,長時間的縱走行程,例如「南三段」或「南二段」,需要長時間暴露於高山環境,對體力與適應能力要求更高。根據南投搜救人員的統計,2025年1月30日前的8天內,南三段發生了7起山難事故。而在2024年的相同時期,9天內則發生了11起事故。顯示這些長途路線在雪季的挑戰性極高。由於高山氣候變化迅速,長時間處於低溫環境容易導致失溫,進一步增加危險性。

對於熱愛登山的山友而言,雪地景色固然迷人,但安全始終應放在首位。臺灣的雪地環境與國外不同,積雪變化快速,且冰雪行走技巧需要經驗累積,若未具備足夠知識與裝備,應選擇較安全的路線,或接受專業的雪攀訓練。高山一直都在,確保自身安全,才能真正享受登山的樂趣。透過正確的知識與完善的裝備準備,才能讓雪季登山成為一趟安全又難忘的旅程。

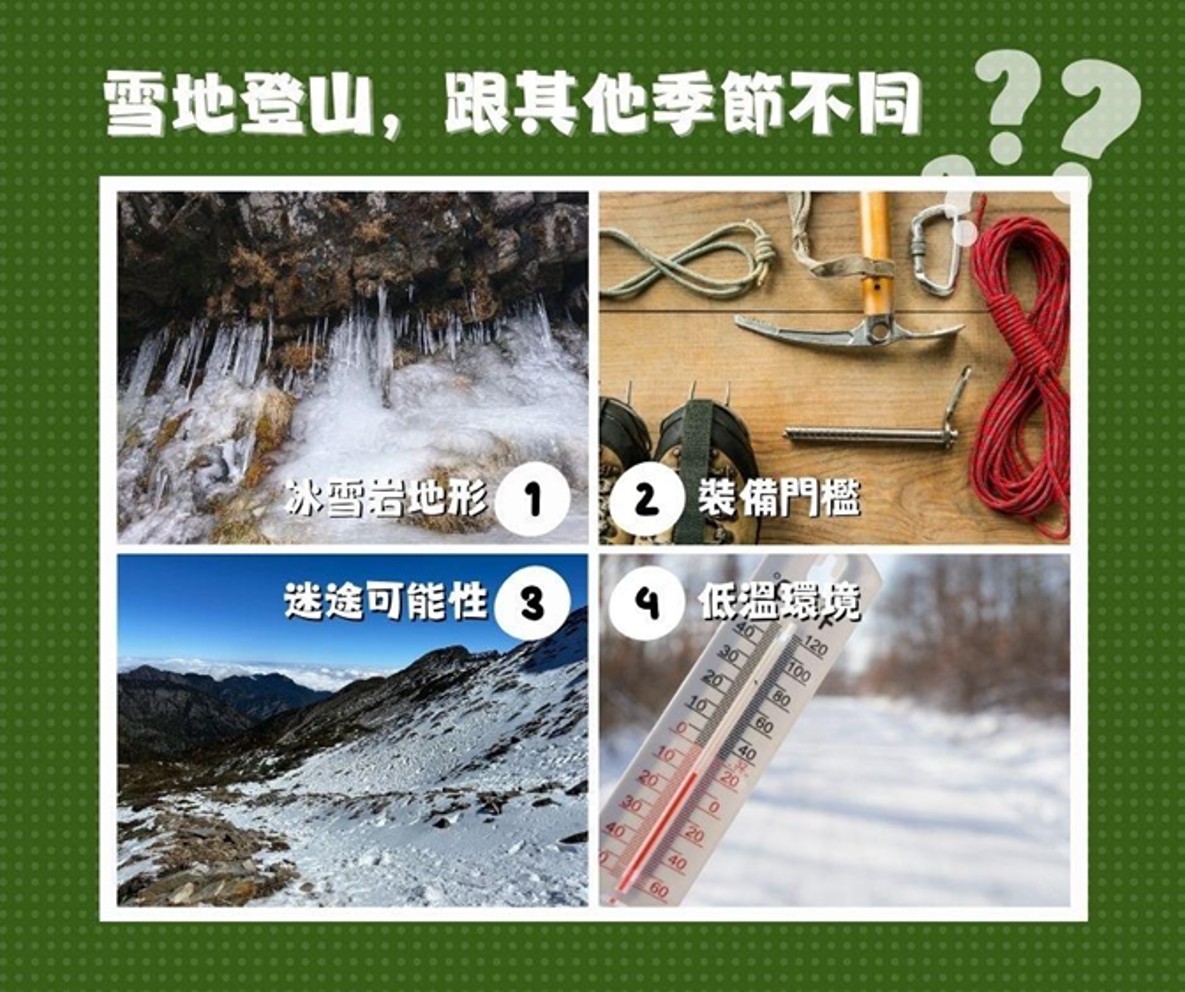

雪地登山,其他季節不同

圖片來源:戶外安全推廣協會臉書

https://www.facebook.com/share/18TsbVBYRU/