參、主要發現

一、臺日災害風險大揭祕

臺灣每年平均要迎接3.4次颱風,加上位於板塊交界,地震頻繁。而日本地處四大板塊交界,不僅地震、海嘯和火山活動頻繁,還要應對颱風、豪雨與暴風雪等挑戰。根據《自然災害熱點》報告,臺灣73%的土地和人口都受災害威脅,成為「災害王國」;相較之下,日本雖然地震多,受災人口比例低些。正因為臺日都面臨高風險的天然災害,因此兩國非常重視防災教育,也都有防災法規支持教育,臺灣921震災後設立《災害防救法》,日本則於伊勢灣颱風後推出《災害對策基本法》。

二、學校教會你什麼?

(一) 教育的目標是什麼?

透過有趣又實用的課程,我們學習如何在災難來臨前做好準備、災難發生時自我保護,還能幫助身邊的人,最後迅速復原。這不只是書本上的知識,更是一種能夠真正運用在生活中的學習喔!

(二) 課程內容有什麼?

- 臺灣的課程重點:認識不同災害的風險,了解它們可能帶來的影響,並學會如何進行災害管理和演練,特別注重實際技能的訓練。

- 日本的防災教育:防災觀念重視每個人的生命安全,因此將防災教育融入各個科目,學生們不只學知識,還會學到如何在災難中負責任地保護自己和他人。

這樣的課程不僅有趣,還讓我們能夠在關鍵時刻保持冷靜,勇敢面對!

三、地牛翻身怎麼逃?

(一)演練頻率

臺灣每學期會進行兩次演練:上學期在「國家防災日」進行全國性地震避難訓練,下學期則在開學一個月內安排一次模擬多種災害的複合式演練。

日本則是每個月都有一次演練,場景不侷限於課堂,還包括課間、上下學途中等情境,讓學生隨時都能保持警覺,練就隨時應對地震的本事!

(二)演練方式

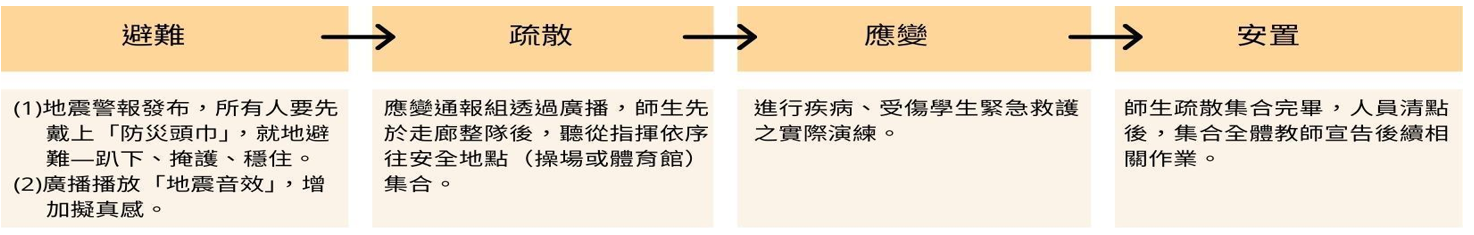

1.臺灣:依據國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護演練實施計畫。

2.日本:以石卷市石卷中學為例(根據日本防災踏查經驗分享)

參考資料:https://www.slideshare.net/slideshow/ss-70491453/70491453

(三)典範案例

以2023年榮獲防災教育推廣貢獻獎的新北市萬里國小為例,萬里國小因地處災害風險區,11年前即將防災教育融入課程,除了透過不定時全校演練和體驗教室,訓練學生的應變能力外,更積極向社區推廣防災知識。

日本釜石市則由群馬大學片田敏孝教授為當地中小學設計課程,強調「災害記憶」,讓學生認識海嘯風險,並在演練中學會冷靜應對。311大地震時,學生充分應用所學,迅速避難並協助社區長者撤離,展現校園與社區合作在防災中的重要性。

四、校園、社區手牽手

臺灣以「建構韌性防災校園」為願景,透過「安全學習設施」、「學校災害管理」及「降低風險與韌性防災教育」三大核心,打造全方位的安全架構,並結合聯合國「SDGs永續發展目標」,強化師生具備氣候智慧的防災能力,從硬體、制度和教育等面向減少災害帶來的傷亡。同時積極推動「防災社區」,強調社區共識並共同規劃減災策略,以便在災難來臨時互相支援,並在災後快速恢復正常生活。

日本自東日本大震災後,防災教育達到新高度,學校防災體系由「防災教育」、「防災管理」及「組織活動」三大要素構成,分別以學生、教職員及社區合作為重心,提升應對災害的能力,推動個人「自助」、社區「互助」及政府「公助」之三重防災保障,強化全民參與的防災體系。

肆、結論

一、借鏡日本,深化臺灣防災力解

臺灣重視防災知識的傳授,日本強調傳承災害記憶,與社區合作推動多種災害演練,兩國各有千秋。但臺灣除了鼓勵教師將防災教育融入課程之餘,應可借鑒日本,開發在地特色教材,並結合社區資源,擴大災害演練範圍,也可以大力推廣防災士認證與相關課程,讓校園和社區更加緊密相連,因為防災不只是個人的事,也是大家的事,唯有攜手合作,互相幫忙,才能確保每個人都能安全無虞!

二、本結論可能的限制

- 民族文化是否對防災意識產生影響,難以透過本次研究明確驗證。

- 資料來源僅限於部分地區和學校的防災教育內容,無法全面反映日本的情況。

- 臺灣的「防災教育白皮書」最新版本是2015年公布,沒有最新的防災教育指導方針。